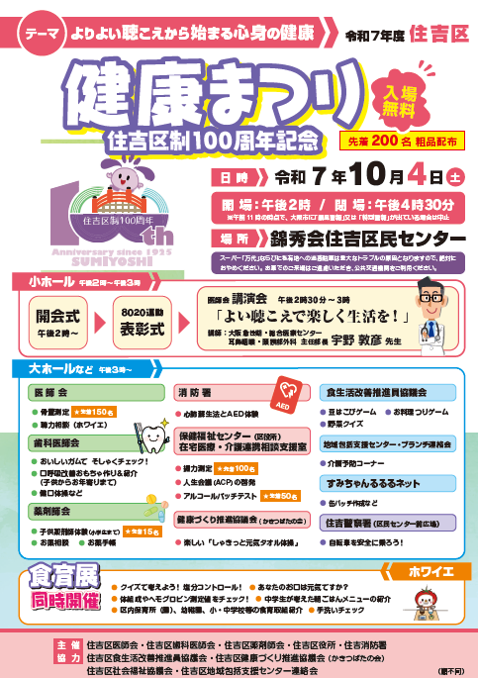

補聴器装用意欲の重要性とその背景

前回お伝えしたように、補聴器に慣れるまでには数週間から数ヶ月かかりますが、慣れれば日常会話が楽になり、生活の質が大きく向上します。しかし、医師や周囲の人間がいくら補聴器のメリットを説明しても、肝心のご本人がつける意欲を持たなければ、なかなか難しいのが現実です。

特に、高齢で一人暮らしの場合、話す相手がテレビくらいしかいないため、高額な補聴器は不要だと考える方が少なくありません。しかし、よく話を伺うと、以前は積極的に参加していた会合に、聞こえが悪くなったせいで会話ができなくなり、参加しなくなったというケースはよくあります。つまり、「聞こえない」→「会合に参加しなくなる」→「会話がなくなる」→「さらに聞こえが悪化する」という、難聴悪化のスパイラルに陥っているように思われます。

聴覚と社会生活、そして補聴器装用率の課題

聴覚は社会生活を営む上で非常に重要な機能です。聴覚が維持できないと社会から孤立し、その結果、運動機能や脳機能など、他の機能も低下し、最終的には寝たきりになってしまうといった寂しい晩年を過ごすことにも繋がりかねません。

このような状況を避けるためには、補聴器の装用が不可欠ですが、残念ながら日本の補聴器装用率は20〜30%と、欧米の70〜80%と比較して非常に低いのが現状です。これは大きな問題であり、欧米の手厚い補助金制度や、これまでの補聴器に対する悪いイメージも、装用を妨げる要因となっている可能性があります。

補聴器は高額な電化製品の一つで、耳かけ型で約10万円以上、耳あな型で約15万円以上が一般的です。しかし、補聴器の耐用年数は7〜8年とされており、片耳で10万〜15万円、両耳で20万〜30万円の出費を7〜8年に一度と考えると、果たして本当に高額なのでしょうか。

補聴器がもたらす多大なメリットと今後の展望

補聴器を装着して社会生活が維持されると、外出する機会が増え、歩行距離も伸びます。また、会話を通じて脳機能も維持されるため、認知症の予防にも繋がります。場合によっては、高血圧や認知症の薬など、大量の薬を服用している高齢者の場合、薬が不要になる可能性すらあります。

このように考えると、補聴器の普及は医療費削減にも繋がり、もう少し高齢者の補聴器に対する補助金が手厚くなれば、利用が進むことで、高齢者の聞こえが改善するだけでなく、社会生活の広がりや健康の維持、認知症の予防といった大きなメリットが生まれるでしょう。まさに、老後の幸せは補聴器が決め手になると言っても過言ではありません。